イラン暦1401年エスファンド月14日

朝目が覚めて、頭上のカーテンを少しめくり窓の外に広がる空を見ると、春だなぁと思う日が増えてきました。季節によって、空の色が違って見えると気づいたのは、大人になってからかもしれない。

移ろう北陸の天気

日が差していたかと思うと、急に陰って霰がふったりする。北陸の冬の天気は変わりやすい。今月もまた帰省していた。

父の体調が良くなく、これからこうやって短期間の帰省を繰り返すことが続くのかもしれない。着いて早々、母とは介護に対する向き合い方について口論してしまった。焦らずに人の気持ちに寄り添う姿勢がわたしには足りていない。

空の広さと静かさ、落ち着いた町の空気には癒されていた。外がこんなにも気持ち良いからこそ、家の中の息苦しさを取り除こうと躍起になってしまうのかもしれない。

母と兼六園へ梅を見に出かけた。その前にせせらぎ通りでカレーを食べながら、なんであんな言い合いになっちゃったんだろうねと話したりした。和解だってすぐにはできなくて時間がかかるものかもしれない。

雪吊りは山の稜線に似ているなと思った。

梅園は今年もきれいだった。右の鶯宿梅は可憐な色で、名前もかわいらしい。母は帰宅してから日記にその漢字と読み方を記録していた。個人的には、どの時期に行っても楽しめるのが苔で、日光に照らされたり影に覆われたり、単純なようでいていろんな表情を見せてくれる植物だと思う。

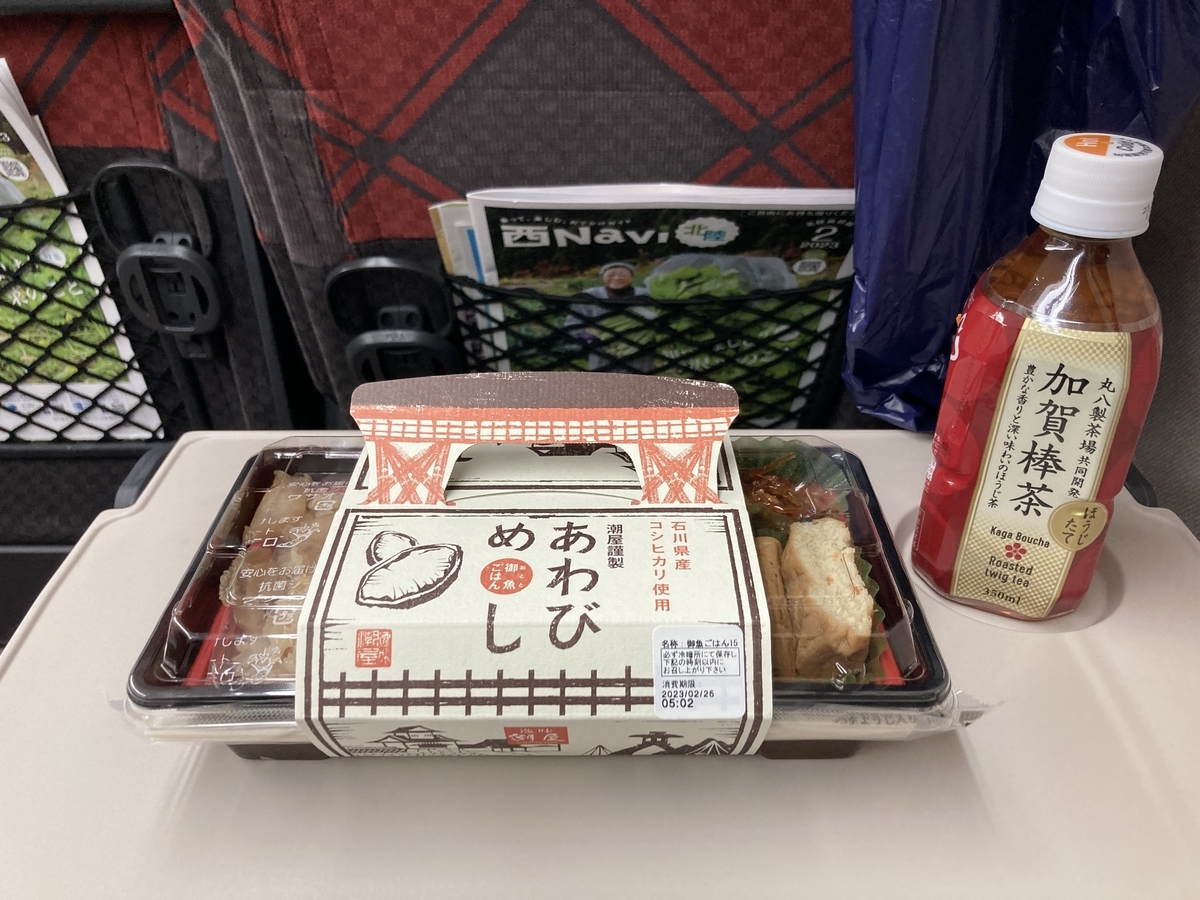

東京へ戻る新幹線の中で食べたあわびめし。おいしいので金沢に行かれた方は帰り道のお供にぜひ。駅中の百番街で買えます。

夜遅くに着いたら東京は雨だった。駅まで迎えにきてくれた夫はやはり人見知りして目を合わせてくれなかった。

食べたもの/作ったもの

・パトリック・ロジェ ロシェ

サロン・ド・ショコラ系の催事は人の多さに怖気付いて行ったことがない(&行事やイベントで集客するタイプの商売が苦手)のだけど、どうしても自分用に珍しいチョコレートを買ってみたくて催事の通販サイトで購入。中がザクザクしてる感じでおいしかった。一度に何種類も買う勇気はまだないけど、来年も食べたことのないチョコレートを買いたい。

・謹製ラングドシャ

夫には毎年ラングドシャを焼いている。チョコレートクリームを挟む。自家製だし個包装もしないのですぐ湿気ってしまうのだが、おいしいおいしいと食べてくれる。食べ終わってからもまた作ってほしいとリクエストされ、「大きい缶を渡したらそれにいっぱい作ってくれるはず」などとかわいいことを言っているので、半年後くらいにまた作ろうかな。

・青山 DOWN THE STAIRS ファラーフェルのランチ

美容院の帰り、いつものbuikは満席だったのでこちらに。MAISON with〜になってからは初めての食事利用。大好物のファラーフェルがあったのでかなりうれしかった。お茶はEN TEAのオリジナルブレンドティー。野菜だけで作られているのに満足感があるプレート、こういう食事が好み。

・池袋 Teishoku美松 おむすびセット

今月の美松は夫と。

・ビーフシチュー

冬の間ずっと食べたくて、外でも食べる機会がなかったので作ったビーフシチュー。

前回のブログでも買いたブロッコリーのパスタ、夫がいない昼はこればかり食べている。

・ある日の昼食

真鯛の塩焼き、ちぢみほうれん草のおひたし、五郎島金時のごはん、油揚げとわかめのお味噌汁。なんだかんだ言っても家で作って食べるごはんは安心する。

観たもの

今月は映画館を這い回って映画ばかり観ていた。平日の夜、仕事おわりに行ったりもしたので身体はかなり疲労した。

・モフセン・マフマルバフ作品セレクション

アテネフランセで。お茶の水の少し駅から離れたところにあって街灯も少ないから、かなり冷え込んだ夜遅くに早足で歩いた日々は思い出になりそうだ。

『パンと植木鉢』『ワンス・アポン・ア・タイム、シネマ』『サラーム・シネマ』『タイム・オブ・ラブ』の順で一日一本ずつ見た。

実験的とか、シネフィルがハマる、みたいな評をされる作品は、確かに構成などの面でも面白かったのだけど、わたしはぼんやりとイランの山はきれいだなぁとか、アザーンが響く街に住みたいと思ってみたり、テヘランの家と緑のコントラストに魅入ったりしていた。

最終日にマフマルバフ監督のオンライントークもあり、そこでいくつか印象に残ったトークを。

・西洋の映画は写真や絵画から影響を受けたが、イランの映画は詩から、特に革命前はフォルーグやシャームルーの詩から影響を受けて詩的な風味を持っている

・昨年からイランで起こっているデモ「女性・人生・自由」について、イランの映画には女性の権利を守ろうという思想がずっと以前から現れている

・イランにおいてTV番組は体制の思想を伝え、一方で映画は市井の人々の声を反映しており、その映画が外(外国)から内(イラン国内)の、社会の真実を見つめるための窓となった。それがイラン映画が国際的支持を得ている理由ではないか

・『ワンス・アポン・ア・タイム、シネマ』では、王はロマンティックでありながら暴力的であり、女性を愛しながら女性をハーレムに閉じ込め、映画を愛しながら映画を検閲していて、芸術が政治をひっくり返しうることを描いている

・作品のメタ構造について、"ریشه تو زمینه و شاخهها تو آسمونه."「根は土に埋まっているが、枝は空に向かって広がっている」という言葉を選んでいた(ひとつの存在に両面性があるということか?)

・死刑映画週間 国家と戦争犯罪と死刑

ユーロスペースで開催されていたイベントで、未見のイラン映画が二本上映されるというので観に行ったが、思ったよりも心に重くのしかかる内容だった。

モハマド・ラスロフ『悪は存在せず』

原題は「悪」というより「悪魔」と訳されそうな言葉が選ばれていたが、死刑に関わる人、つまり、死刑された人の周囲の人たち、死刑を執行した人たち、死刑の執行役から逃げた人たち、その誰一人にも悪魔的な内面があるわけではなくて、それぞれの生活と人生と思想がある。石のごとく立ちはだかりピクリとも動こうとしない、そんな社会の仕組みに諦めたり、抗ったり、死刑だけではなく、イラン国内の人たちが抱く、その他の苦悩についても考えてしまった。日本では配給されていないようだが、本当に見応えがあり面白かったので、次の公開機会があればみなさんにもぜひ観てほしい。

作品のメインテーマからは逸れるが、個人的に見どころだと思った部分を紹介したい。

第一話では、テヘランの一般的な中流家庭が描かれていて、大気汚染や道路の渋滞に苛立ち口論する夫婦の様子がとてもリアルだと思った。

第二話で舞台となる刑務所内の詰所のような場所、二段ベッドで囲まれた狭い部屋で、兵役中の若者たちがそれぞれの主張を言い合い議論を交わす場面がある。兵役もほとんどの人にとっては望まれざるシステムだ。イランの人たちは口達者で、誰とでも、どこでも、議論をする(ジャアファル・パナーヒー『タクシー』でもそうだったように)。

第三話は、場所は明言されていないが、おそらくイラン北部の緑豊かな州が舞台となっている。イランと聞くと砂漠を思い浮かべる人には新鮮な映像ではないだろうか。自然の中で、ある種エコでオーガニックな暮らしをする家族の様子は、多少脚色されているとは思うが、確かにイランに存在するタイプの人たちだった。

第四話は沙漠(砂漠ではない)にある村に住む医者が出てくる。第三話とは打って変わる乾いた土地の様子も目が離せないものがある。

ベタシュ・サナイハ、マリヤム・モガッダム『白い牛のバラッド』

何度も「神」という言葉が出てくる。誤って死刑に処された男性について、検事(だっと思う)が「あなたがたの夫であり兄である彼の空いた場所を埋めることは出来ませんが、これも神の思し召しだったのでしょう」と言ったり、死刑にされた男性の妻であり主人公の女性が、裁判官であることを隠して彼女に近づいた男性に、その出会いについて語るときには「神からの贈り物だったのかもしれない」と言ったり。神に支配された国。敬虔な家庭に生まれなくても、国家の成り立ちに宗教が関わっているとかで、生まれた時からキリスト教的考え方(罪とか、断罪とか、懺悔みたいなの)が染み付いて育った人たちのコミュニティについて考えることがある。言葉上のレトリックとしてだけでなく、「神」が何かをする、と考えるのはどういった心情なのだろう。牛乳が重要な意味を持って登場しているように思うが、タイトルの「白い牛」と牛乳がどう繋がっているのか、ずっと考えているがまだ答えを出せていない。

三月はノウルーズ、結婚記念日、梅を見に行く、など楽しみな予定がたくさんある。暖かいと思ったら朝晩は冷えたり、寒暖差と花粉症で体調を崩してばかりのわたしですが、みなさんはお元気でしょうか。散歩に出かけて、お茶を飲んで、花の写真を撮って、そんななんでもないけど心休まる春を今年もやりたい。